Destacados

"“Search of Extra Terrestrial Intelligence”"— Javier Novo

"Nuestro amigo Frank Drake y su equipo idearon una fórmula para estimar cuántas civilizaciones podría haber en nuestra galaxia: N=R*"— Javier Novo

"El sentimiento general fue de desánimo tras destapar el velo que ocultaba la realidad de nuestros mundos vecinos"— Javier Novo

"Que nos protege de la visita de indeseables meteoritos atrayéndolos hacia sí con su formidable masa"— Javier Novo

"Con alto riesgo de fracaso y consecuencias desastrosas"— Javier Novo

Ciertamente, manida está la eterna pregunta de si estamos solos en todo ese espacio no vacío.

Por otra parte, la cuestión formulada incontables veces, no ha perdido nada de lustre con el paso del tiempo. Al contrario, su fuerte brillo nos deslumbra todavía lo suficiente como para no dejarnos ver su propia respuesta.

Es una tarea ardua, titánica y requiere de aunar esfuerzos de todo tipo para siquiera arañar un poco de la superficie de la verdad.

Historia de la búsqueda

Y es que nuestro salto al vacío no ha hecho más que empezar.

Han transcurrido poco más de 50 años desde la llegada a la luna por el Apolo 11. Aquellos primeros años fueron testigos de una desenfrenada carrera por llegar simplemente más lejos.

En esa época, se palpaba el entusiasmo por ser los primeros, el miedo a fracasar, la curiosidad por descubrir nuevas preguntas y la ilusión de resolver viejos misterios.

Tantas emociones que se mezclaban para ser cocinadas en el horno de la guerra fría, pero que a pesar de incertidumbres y tensiones políticas, dieron como resultado auténticos logros, un pastel suculento que fue rápidamente devorado con avidez y, del cual todavía hoy seguimos apurando las migajas.

Las grandes potencias que estaban en esa lid, todos sabemos cuáles, no se podían permitir el lujo de enviar hombres a misiones inciertas, con alto riesgo de fracaso y consecuencias desastrosas.

Gracias a esa necesidad surgió la iniciativa de emplear sondas no tripuladas. De este modo se conseguía poner a prueba toda el “set” de novedades que se incorporaban en cada nuevo proyecto.

Siempre había que hacer nuevos cálculos balísticos para definir órbitas, trayectorias, encuentros, aterrizajes, etc. El sistema solar solo era conocido por la luz que nos llegaba a través de los telescopios terrestres y guardaba, por tanto, numerosos secretos que había que descubrir.

Había que dotar, en consecuencia, a las naves con nueva instrumentación para recabar toda la información posible. Como grandes referentes tenemos a las sondas soviéticas Venera, que visitaron audazmente a Venus o a las Viking estadounidenses que hicieron lo propio en Marte.

Tanto el programa Venera como el Viking estaban compuestos por varias sondas (16 de la URSS y 2 de EE. UU.) y, en mi opinión, marcaron la casilla de salida de dos nuevas ciencias, la planetaria y la astro-biológica. Hay que recordar que dejando de lado a nuestro satélite natural, fueron los primeros mundos visitados por un artefacto hecho por nosotros, los humanos.

El objetivo de estas misiones era llegar, aterrizar y ver que había allí. Un sueño hecho realidad. Y vaya si llegaron. Las Venera se encontraron con un infierno de 400 grados centígrados, 90 atmósferas y nubes de ácido sulfúrico.

No todas consiguieron llegar y las que lo hicieron resistieron pocos minutos antes de ser aplastadas. La más dura fue la Venera 13 con 127 minutos de datos sobre la superficie de nuestro planeta gemelo.

Las Viking, al contrario, se toparon con un páramo helado, seco y sin atmósfera. Un mundo polvoriento de medios días rojos y puestas de Sol azules. Marte era nuestra esperanza, pero rápidamente se transformó en decepción tras las primeras imágenes recibidas por la Viking 1.

Aunque las sondas americanas estaban dotadas con instrumentos para realizar algunos experimentos. Se buscaba el rastro de gases emitidos por actividad microbiana, pero no se obtuvo resultados salvo un falso positivo en uno de ellos.

El sentimiento general fue de desánimo tras destapar el velo que ocultaba la realidad de nuestros mundos vecinos.

La comunidad científica apenas apostaba ya por desentrañar el misterio en nuestro sistema solar y el interés de la ciencia apuntó hacia otras vertientes como el estudio de nuestra estrella, la composición de los planetas o la formación de nuestro sistema. Los objetivos de las misiones cambiaron y le dieron la espalda a la astrobiología para abrazar a la geología o a la astrofísica.

Los proyectos SETI

No todos los integrantes de la comunidad abandonaron la idea de buscar la ansiada respuesta a la eterna pregunta más allá de nuestra atmósfera.

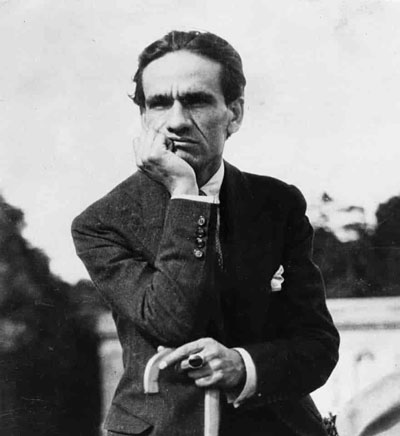

Desde la década de los 60 diversos grupos de astrónomos se fueron dando el relevo en lo que se ha venido a llamar el proyecto SETI (“Search of Extra Terrestrial Intelligence”). Figuras como Drake inspiraron a muchos otros para seguir mirando hacia arriba, o quizás sería más apropiado decir seguir escuchando. La radioastronomía acababa de nacer como nueva ciencia y resultó ser una estupenda ventana abierta al Universo.

Como era de esperar, rusos y americanos fueron los protagonistas también de estos intentos por “interceptar llamadas extraterrestres”, aunque iniciativas más tardías como la de seti@home extendieron los esfuerzos hasta miles y miles de particulares que, con sus ordenadores domésticos, colaboraron en el análisis de petabytes de datos.

En agosto de 1977, el radiotelescopio “Big Ear” en EE. UU. registró durante 72 segundos una señal 30 veces superior en intensidad al ruido de fondo de microondas (el ruido residual que nos dejó el “Big Bang”).

El astrónomo que, unos días más tarde, revisó el registro en papel de esa señal dejó anotado en el margen la exclamación “Wow!”, bautizando de ese modo a la señal de radio extraterrestre más conocida. Diferentes explicaciones se han buscado para justificarla, desde un reflejo de nuestras propias emisiones en nuestra basura espacial, un macro evento cósmico o la más controvertida y polémica, la comunicación de una civilización vecina.

Lo cierto es que, aun habiendo sido buscada en las mismas coordenadas en numerosas ocasiones, nunca ha vuelto a ser detectada.

La ecuación de Drake

En 1961, nuestro amigo Frank Drake y su equipo idearon una fórmula para estimar cuántas civilizaciones podría haber en nuestra galaxia: N=R*.Fp.Ne.Fl.Fi.Fc.L

Donde N sería el número de civilizaciones, R* el ritmo de formación de estrellas adecuadas, Fp la fracción de estrellas con planetas, Ne el número de planetas dentro de la zona habitable, Fl la fracción de planetas con vida, Fc la fracción de planetas con vida inteligente y L el tiempo que puede durar una civilización adecuada.

El desconocimiento del valor de la mayoría de los factores de la fórmula hace que esta sea prácticamente un “brindis al Sol” y la prueba es que han sido propuestos resultados tan dispares como una o diez millones de civilizaciones.

La ecuación se convirtió en un ejercicio de especulación, pero constató que aún no se podía cerrar la puerta a la posibilidad de estar acompañados en nuestro viaje cósmico.

Pura casualidad

Algunas corrientes de pensamiento científico lastraban las opciones para que las debidas instituciones invirtieran esfuerzos en la infructuosa búsqueda.

Se argumentaba definitivamente que el origen de la célula auto-replicable era algo raro, un evento extraordinario e irrepetible. Un fenómeno que parecía algo casi imposible de crear solo porque jamás se había logrado en un laboratorio (y aún hoy no se ha conseguido) y, en consecuencia, se creía que toda su existencia se reducía a nuestro planeta azul.

Según estas teorías, la primera célula surgió aquí producto de una cadena de casualidades, una carambola extraordinaria altamente improbable de poder ser repetida.

La Tierra, el tercer planeta que órbita justo a la distancia óptima para mantener el agua líquida. Es además rocoso para aportar así los ingredientes minerales necesarios y la suficiente masa para retener los gases. Tiene un núcleo de hierro fundido que rota y nos genera un campo magnético, todo un escudo frente a los embates más crudos de nuestra estrella.

Y ahí está Júpiter sí, nuestro poderoso aliado en su papel de escolta, que nos protege de la visita de indeseables meteoritos atrayéndolos hacia sí con su formidable masa.

Tampoco debemos olvidarnos de nuestra querida Luna, que con su tirón gravitacional, nos mantiene activo el núcleo del planeta y lo estabiliza frente a los vaivenes de la dinámica orbital.

Los extremófilos

Pero esa visión de que nuestro mundo es único e irrepetible empezó a cambiar.

La biología estaba descubriendo que la vida no era algo tan frágil y vulnerable como se pensaba.

Hasta entonces poco menos se creía que solo se podía dar en determinadas circunstancias, en caldos de cultivo considerados favorables.

La realidad fue a dar al traste con esa forma de pensar cuando comenzó a detectarse bacterias en ambientes salinos sin gota de humedad, también en chimeneas volcánicas submarinas, donde la presión es extrema, no hay luz ni oxígeno y donde el único alimento es la energía térmica y el azufre. Los tardígrados, o más conocidos como “osos de agua”, son pluricelulares y han demostrado resistir incluso el vacío en el espacio.

Una y otra vez la ciencia se va encontrando con seres vivos allá donde ha ido poniendo el ojo suficientemente abierto. Poco a poco la comunidad científica ha transitado desde la postura antropocéntrica, la que consideraba a la Tierra como la cuna de la existencia vital hacia otra posición más abierta a descubrir en otros mundos algo más que rocas.

Tanto es así que ya no se descarta casi nada: desde colonias de microorganismos en las nubes Venusianas, en el subsuelo de Marte o en los océanos ocultos de Europa.

4000 exoplanetas

Y cuando nadie se lo esperaba llegó el día.

El 6 de octubre de 1995 los astrónomos Michel Mayor y Didier Queloz revelaron al mundo que habían descubierto el primer planeta fuera de nuestro sistema solar con la técnica de la velocidad radial, que mide el color de la luz que nos llega de la estrella.

El planeta ejerce influencia gravitatoria sobre la estrella y esta oscila levemente tal y como lo hace un lanzador de martillo en las Olimpiadas.

Cuando la estrella se aleja de nosotros su luz se vuelve rojiza y más azul cuando se acerca. Es el llamado efecto Doppler.

Existen otras técnicas como la observación del tránsito, astrometría o microlente gravitacional. Con estas formas de detección y otras se han descubierto a día de hoy más de 4000 planetas extra solares confirmados.

¿Quién se atreve a decir ahora que no existen al menos bacterias en ninguno de ellos? Las opciones de encontrarla se van multiplicando al ritmo que nuestra ciencia y tecnología avanza.

Nuestra última apuesta es la misión Perseverance, acabada de llegar en estos días al planeta rojo. Su aterrizaje, o “amartizaje” que dirían algunos, en el cráter Jezero no ha sido elegido al azar, como es de suponer.

La zona a explorar resulta ser el lecho de un antiguo lago, un lugar repleto de sedimentos acumulados durante miles de años provenientes de los ríos y afluentes que lo alimentaban. Si en Marte “caminaron marcianos” en algún momento es muy probable que dejasen huella y, que lo hicieran allí.

El futuro que aguarda

La motivación por encontrar seres extraterrestres (aunque sean microscópicos) crece por momentos.

La infinidad de exoplanetas descubiertos es abrumadora, pero aún lo es más la idea de no poder saber que se esconde en ellos. No tenemos todavía la suficiente agudeza visual para mirar desde tan lejos, nos falta una buena lupa.

Pero eso va a cambiar. A finales del año presente está previsto el lanzamiento del telescopio James Webb. Tras unos cuantos retrasos, en total de años, de su primera fecha acordada parece que, ahora sí, va a llegar su momento.

Se trata de un instrumento que va a operar desde un punto de Lagrange entre el Sol y la Tierra. Un punto de equilibrio gravitatorio demasiado lejos para poder acudir a repararlo si fuera necesario, tal y como alguna vez se hizo con el Hubble.

El James Webb desplegará un espejo de 6,5 metros de diámetro que ayudará a tomar imágenes directas de exoplanetas, e incluso identificar la composición de sus atmósferas, un factor clave en la detección de biomarcadores o, ¿por qué no?, tecno-marcadores de civilizaciones hasta ahora invisibles.

Imagen de LionFive